적은 돈과 짧은 시간으로 기분 전환하기

글 : 김지영

아이 중심으로 돌아가는 일상에서 우리에게 주어지는 시간은 마치 작은 천을 이어 붙인 조각보 같다. 짧은 시간에 할만한 게 별로 없다 보니 텔레비전이나 스마트폰만 들여다보다 흘려보내기 일쑤고, 쉬면서도 이래도 되나 알 수 없는 자책감이 밀려온다. 육퇴 후 뭐라도 해야지 다짐하지만 아이들 재우고 나면 몰려드는 졸음을 이기기가 어렵다. 인생을 돌이켜보면 시간이 있을 땐 돈이 없었고, 돈이 있을 땐 시간이 없었다. 시간과 돈 어느 쪽도 여유가 없는 지금, 적은 돈과 짧은 시간으로 기분 전환할 수 있는 방법을 제안해 본다.

산책하기

얼마 전 아이 치료가 끝나고 택시를 기다리는데 앉아있는 게 아까울 정도로 날씨가 너무 좋았다. 손에 쥐고 있던 핸드폰은 주머니에 넣어버리고 처음으로 치료실 주변을 산책했는데 평소 몰랐던 풍경이 보였다. '여기가 숲이 우거진 아기자기한 동네였구나.', '이렇게 예쁜 카페가 있었는데 왜 몰랐지?' 택시가 오기 까지 단 10분 정도의 짧은 시간이었지만 기분이 상쾌해졌다. 그 짧은 시간에 내가 이 삶에서 원하는 것을 어떻게 얻을 수 있을지에 대해서도 생각을 할 수 있었다. 매일 10분 만이라도 이런 시간이 있으면 내 삶이 달라질 수도 있겠다는 생각이 들었다. 원래 집안과 집밖에 있는 시간을 모두 좋아했지만 강제 집순이가 되니 더 기를 쓰고 나가고 싶어져서 짧게라도 외출을 해야 기분 전환이 되는 것 같다. 짧은 외출로는 목적 없는 걷기, 산책이 최고다. 산책할 시간조차 없다면 아이 치료실 가는 택시 안에서 폰 대신 창밖을 바라보는 정도로도 꽤 기분 전환이 된다.

필름 카메라

필름 카메라는 대학생 때 시작한 나의 오랜 취미이다. 매일 보는 흔하고 사소한 장면일지라도 카메라를 통해 시선을 주면 새로운 의미가 생기고, 똑같은 일상에서 보석 같은 순간을 찾아내는 눈이 생긴다. 특히 필름 카메라는 디카나 폰카와 달리 결과물을 미리 확인할 수 없어서 필름 한 통을 다 쓸 때까지 어떤 장면이 담길지 설레는 마음으로 기다리게 된다. 또, 필름이 무한대가 아니기에 한컷 한컷 신중을 기하게 되는데 숨죽이고 집중하다가 셔터가 '찰칵'하는 그 순간이 짜릿하다. 출산 후 한동안 손에서 놓았던 필름 카메라를 최근 들고 다녀보았다. 아이만 보고, 앞만 보고 스치듯 지나온 길에서 다시금 삶의 재미와 의미를 찾아보는 수단이 될 듯하다. 필름 카메라 구매가 부담스러우면 일회용 카메라를 써보는 것도 좋다. 촬영을 마친 뒤 사진관에 필름 스캔을 요청하면 디지털 파일로 받을 수 있고, 그중 마음에 드는 것만 인화를 요청할 수 있다.

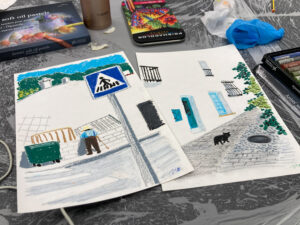

그림 그리기

서울문화재단은 서울예술교육센터를 '시민이 다양한 예술 경험을 통해 삶의 감각을 깨우고 생각의 지평을 확장함으로써 자신의 존재를 탐색하는 공간'으로 소개한다. 공간 자체도 좋지만, 대부분의 프로그램이 무료라는 것이 가장 큰 장점이다. 최근 이곳에서 낙서를 주제로 처음으로 오일파스텔을 접했다. 순수 미술은 학창 시절 이후로 처음인 것 같은데 그림 그리기가 이렇게 즐거울 줄이야! 예술 활동을 하는 동안에는 걱정과 잡생각이 마법처럼 사라지고 그 순간에만 몰입하게 된다. 또 좋은 점은 결과물을 보며 소소한 성취감도 얻고 자존감도 높일 수 있다는 것이다. 주 1회로 한 달 동안 진행된 프로그램이었는데 끝나고 나서도 그림을 계속 그리고 싶어서 색연필을 샀다. 집에서 틈틈이 그리기도 하고 가끔 밖에도 들고 나간다. 그림 그리는 것이 어렵게 느껴지면 인터넷에서 '컬러링', 'DIY 명화' 등으로 검색하면 손쉽게 완성할 수 있는 제품을 구할 수 있다. 순수 미술보다 실용적인 것이 좋다면 뜨개질, 자수, 미싱으로 옷이나 생활용품을 만드는 것도 괜찮을 것 같다. 특히 뜨개질 재료는 들고 다닐 수 있어서 아이가 치료받는 동안 기다리면서 하는 사람을 꽤 봤다.

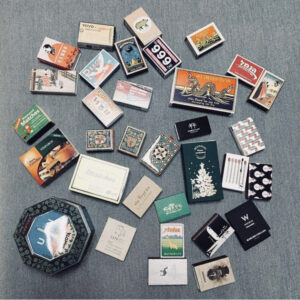

수집하기

결혼 전부터 성냥을 수집했다. 원래는 여행 기념품으로 작은 돌멩이를 하나씩 주워 왔는데 무겁기도 하고 어떤 돌멩이가 어디서 가져온 건지 알 수가 없어서 바꾼 것이 성냥이다. 저렴한 가격에 가볍고 부피를 많이 차지하지 않으면서도 특색이 있어서 수집하기 좋았다. 모로코, 스페인, 필리핀, 태국, 일본... 여행지에서 사거나 식당에서 받아오기도 하고 내 취미를 아는 친구들에게서 선물 받은 것도 있다. 아이 낳고는 이게 다 무슨 소용인가 싶어서 한동안 잊고 있었는데 얼마 전 소품 가게에서 우연히 예쁜 성냥을 발견했다. 2천 원짜리 성냥을 계산하는 데 어찌나 설레던지. 옛 기억이 되살아나며 얼굴이 따끈하게 달아오를 정도로 소녀 감성이 솟아올랐다. 아이 외에 집착할 것이 생긴다는 것, 수집은 나만의 세상을 만드는 것과도 같다.

작은 사치하기

내 소비 습관은 푼돈은 아끼고 큰돈은 잘 쓰는 것이다. 결혼 전에도 몇백 원 아끼려고 집 앞에 마트를 두고 길 건너 시장에 가면서 1년에 한두 번은 비행기를 꼭 탔다. 육아로 퇴사한 뒤에는 집에 커피를 잔뜩 놔두고 혼자 카페에 가는 게 어색하고 아까웠다. 하지만 지금은 작은 사치가 필요할 때인 것 같다. 작은 사치의 기준은 '이 정도 돈 쓴다고 안 망한다, 이거 아낀다고 큰 부자 되는 거 아니다'이다. 출산 후 처음 혼자 카페에 갔을 땐 내가 이런 호사를 누려도 되나 싶을 정도로 들떴다. 노트북이나 책을 들고 카페로 나오면 집중도 더 잘 됐다. 또 다른 작은 사치로는 꽃을 사는 것이다. 종류나 관리 방법에 따라 다르지만 한 번 사두면 짧게는 일주일 길면 2주는 두고 볼 수 있다. 단 한 송이 꽃이라도 볼 때마다 기분이 싱그러워진다.

점심밥 대충 먹지 않기

아이 치료실 다니느라, 혼자 차려 먹자니 귀찮아서 등의 이유로 점심을 거르거나 대충 먹은 적이 많다. 점심으로 일주일에 3번 이상 라면을 먹은 적도 있다. 그러다 체력도 자존감도 떨어지는 것 같아 혼자 먹어도 든든하게, 예쁘게 차려 먹기로 했다. 동기부여를 위해 SNS를 활용하고 있는데 점심 사진만 올리는 용도로 새로 만든 이 계정은 댓글이나 팔로워 수 등 다른 신경은 쓰지 않으려고 굳이 지인에게는 공개하지 않았다. 업로드를 건너뛰는 날도 있지만 덕분에 아직 흐지부지되지 않고 잘 차려 먹고 있다. 한 가지 더, 점심에 밖에서 혼자 밥 먹을 일이 생기면 맥주나 하이볼을 꼭 주문한다. 밤에 육퇴하고 남편과 마시는 것과 다르게 일탈하는 듯한 기분이 든다.

명상하기

명상은 심리상담사와 정신과 의사가 공통으로 추천한 방법이다. 가부좌를 틀고 가만히 앉아있는 것만이 명상은 아니다. 호흡 명상, 걷기 명상, 잠자리 명상... 종류가 많다. 잠깐 고개를 들어 하늘을 바라볼 때 바쁘게 돌아가던 생각이 잠시 멈추었던 경험이 한 번쯤 있었을 것이다. 음식을 먹을 때 그 순간에 집중해 맛과 향을 온전하게 느끼면서 먹는 것도 명상이다. 주의를 집중하고 여러 가지 생각들로부터 거리를 두어 마음이 감정에 휘둘리지 않는 힘을 길러주는 것. 명상을 많이 하면 마음이 차분해지고 통찰력이 더욱 예리해진다.