근거 기반 조기 중재를 받았음에도 말 언어를 습득하지 못한 자폐 아동의 비율과 특성

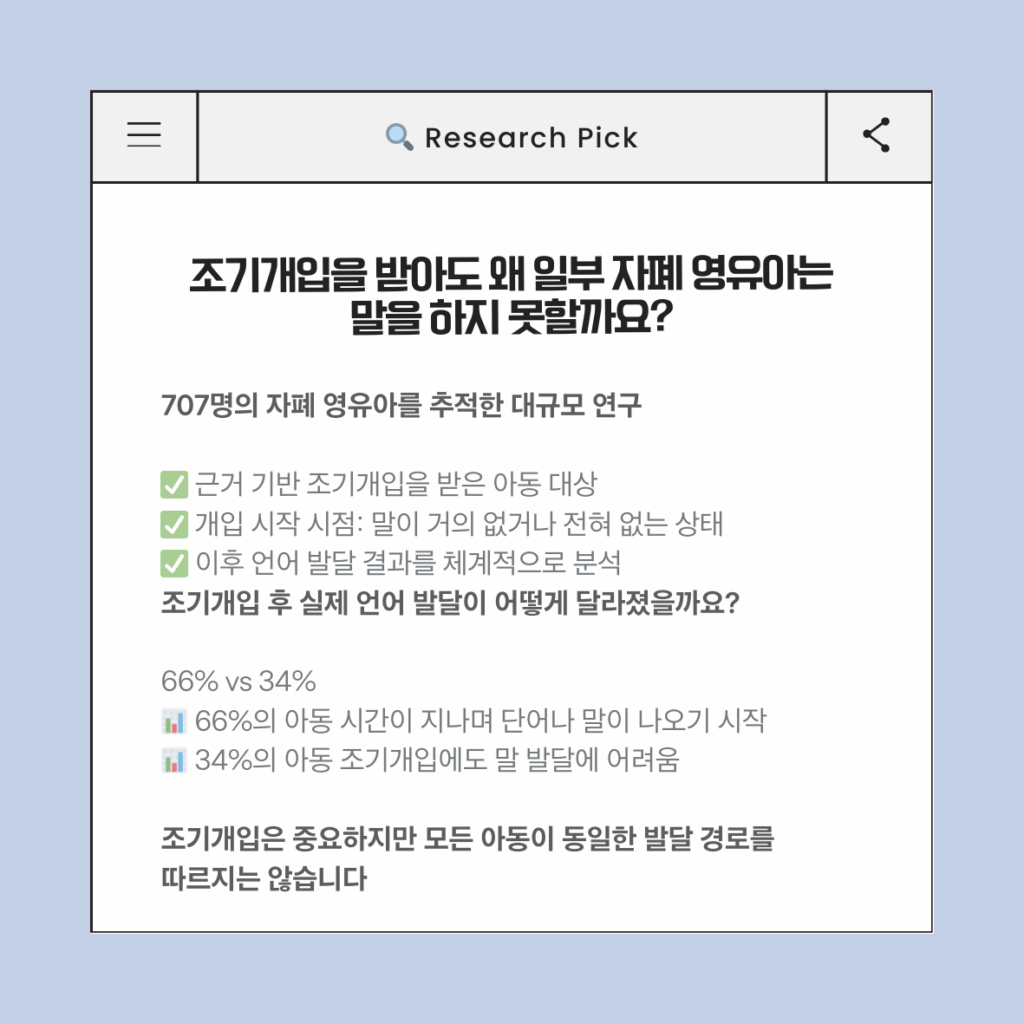

조기개입을 받아도 왜 일부 자폐 영유아는 말을 하지 못할까요?

이 연구는 2025년 Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology에 발표된 최신 대규모 연구로, 근거 기반 조기개입을 받은 자폐 영유아 707명의 언어 발달 결과를 분석했습니다. 연구에 참여한 모든 아이들은 조기개입을 시작할 당시 말이 거의 없거나 전혀 없는 상태였으며, 연구진은 이후 아이들의 언어 발달이 어떻게 달라졌는지를 추적했습니다. 이 연구는 조기개입 이후의 실제 언어 발달 결과를 체계적으로 분석했다는 점에서 큰 의미를 갖습니다.

연구결과

연구 결과, 약 66%의 아동은 시간이 지나며 단어나 말이 나오기 시작했지만, 약 34%의 아동은 조기개입을 받았음에도 말 발달에 어려움을 보였습니다. 이는 조기개입이 언어 발달에 중요한 역할을 하지만, 모든 아동이 동일한 발달 경로를 따르지는 않는다는 것을 보여줍니다. 아동마다 발달의 속도와 방향이 다르며, 언어 발달에도 개인차가 존재함을 확인한 결과입니다.

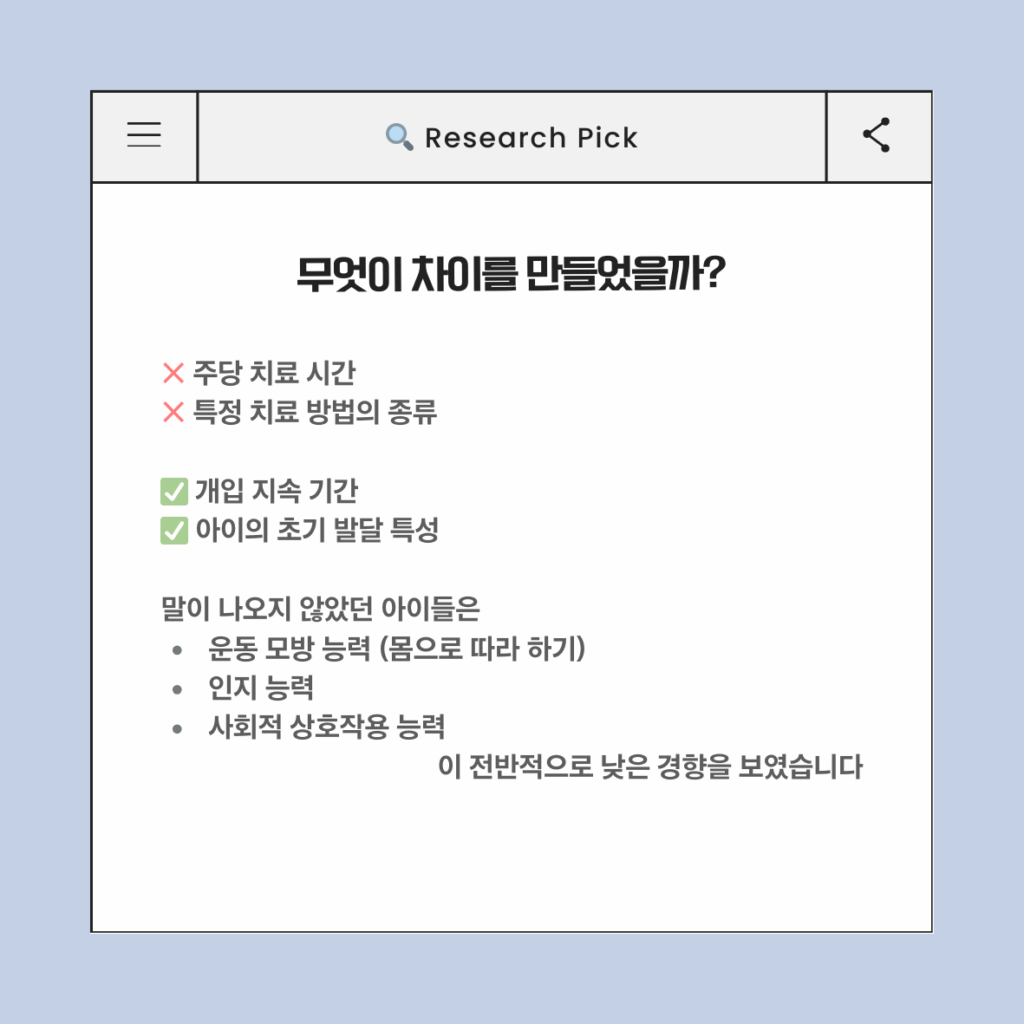

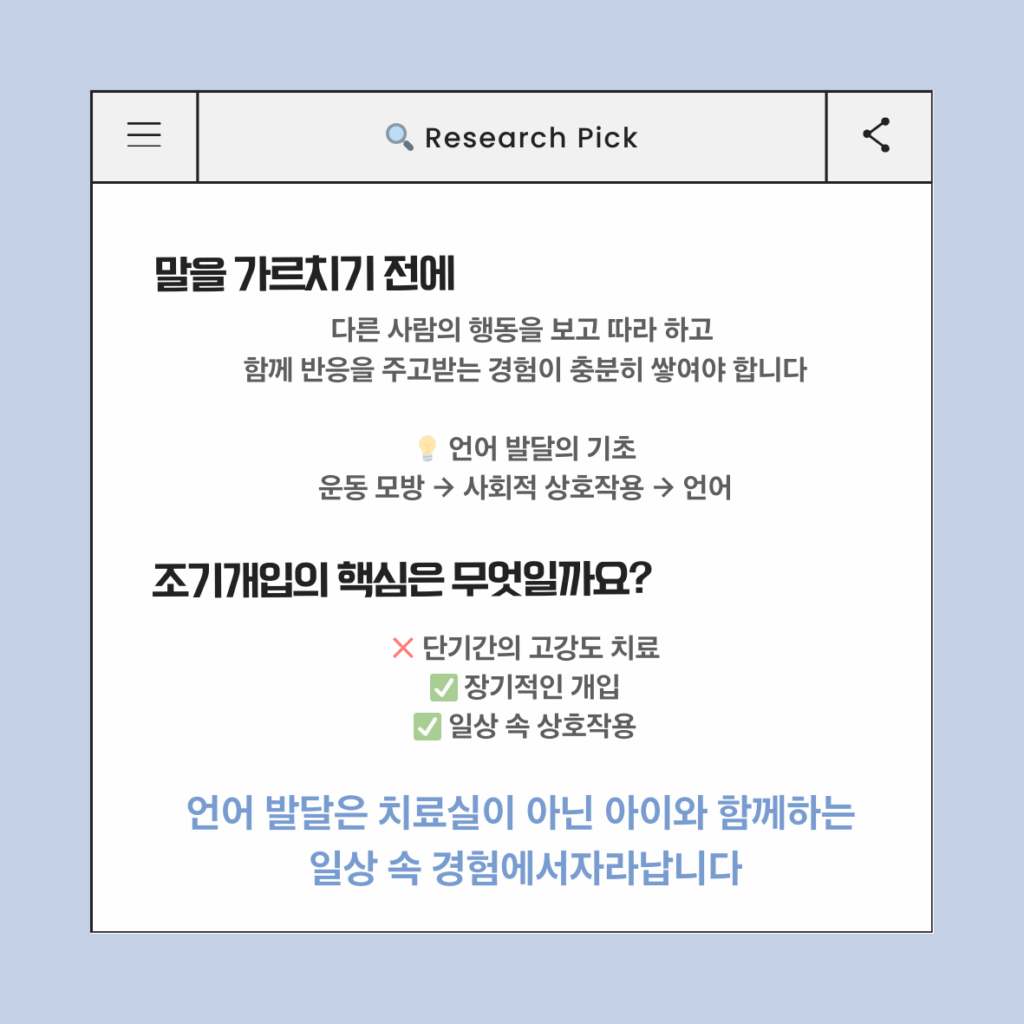

연구진은 이러한 차이가 왜 발생하는지를 분석한 결과, 주당 치료 시간이나 특정 치료 방법의 종류는 언어 발달 결과와 큰 관련이 없었다고 보고했습니다. 대신, 개입이 얼마나 오래 지속되었는지(지속 기간)와 아이의 초기 발달 특성이 더 중요한 영향을 미쳤습니다. 특히 말이 나오지 않았던 아이들은 운동 모방 능력(몸으로 따라 하기), 인지 능력, 사회적 상호작용 능력이 전반적으로 낮은 경향을 보였습니다. 이는 말을 가르치기 전에, 다른 사람의 행동을 보고 따라 하고 함께 반응을 주고받는 경험이 충분히 쌓여야 함을 시사합니다.

조기개입에 대한 시사점

이 연구는 조기개입의 방향에 대해 중요한 메시지를 전합니다. 언어 발달은 치료실 안에서만 만들어지는 것이 아니라, 아이의 발달 특성에 맞춘 장기적인 개입과 일상 속 상호작용을 통해 자라난다는 점입니다. 조기개입은 단기간의 고강도 치료보다, 부모와 양육자가 아이와 함께하는 일상 속 경험을 어떻게 만들어 가는지가 핵심임을 이 연구는 강조하고 있습니다.

근거 기반 조기 중재를 받았음에도 말 언어를 습득하지 못한 자폐 아동의 비율과 특성 더 읽기"

설계: 사전–중간–사후 반복측정. 기존 “휴식 기준선”과, 어머니가 베개를 쓰다듬는 “활동 기준선”을 비교. 오일 사용 유무 교차. 가정 방문 생태적 환경 유지.

설계: 사전–중간–사후 반복측정. 기존 “휴식 기준선”과, 어머니가 베개를 쓰다듬는 “활동 기준선”을 비교. 오일 사용 유무 교차. 가정 방문 생태적 환경 유지. 코칭 내용: 특정 속도·구간 등 과도한 스크립트화 지시를 줄이고, 일상 루틴 속 자연스러운 쓰다듬기·안기·목소리·리듬 결합을 권장. 다감각 동조가 핵심. 오일은 선택 사항.

코칭 내용: 특정 속도·구간 등 과도한 스크립트화 지시를 줄이고, 일상 루틴 속 자연스러운 쓰다듬기·안기·목소리·리듬 결합을 권장. 다감각 동조가 핵심. 오일은 선택 사항.